Pile of Fame #3

Eugen: Near Death (2016) (Windows, Mac, Linux)

In digitalen Spielen hat mich schon immer die Einsamkeit angezogen. Schalte ich nächtens meine Playstation oder meinen Mac ein, suche ich nicht neue Kontakte zu anderen Menschen, sondern neue Erfahrungen, die sich mir im Alltag so nie erschließen würden. Wo meine Vorstellung an ihre Grenzen kommt, dort setzen Spiele ein. Das sind dann meist auch Spielerfahrungen, die mir noch Monate und Jahre später in Erinnerung bleiben. Wie Near Death. Ein unprätentiöses Spiel geprägt von einer zweckdienlichen Grafik und einer rudimentären Spielmechanik. Als Soundkulisse begleitet uns das ewige Dröhnen eines gigantischen Schneesturms, das Ächzen von Stahlträgern, das Zittern der Wände und unsere eigene unruhige Atmung.

Und es ist eine denkbar einfache Geschichte: ein Kampf ums Überleben am vermutlich lebensfeindlichsten Ort unseres Planeten: Marie Byrd Land in der westlichen Antarktis. Hier braucht das Grauen keine Monster, keine Evil Corporation, keine verrückten Wissenschaftler.

Wir spielen eine Pilotin, kurz nach einer Bruchlandung. Die (mehrere Monate andauernde) polare Nacht kündigt sich an und ein tödlicher Schneesturm zieht auf. Zum Glück konnten wir in der Nähe einer verlassenen Forschungsstation landen, denn im Freien erwartet uns der sichere Tod. Die Sutro-Station ist jedoch verlassen; schon Monate zuvor wurden alle nützlichen Gegenstände abtransportiert. Zurückgelassen wurde nur, was zu schwer war, oder nicht wertvoll genug schien: Stromgeneratoren, Feldbetten, eine desolate Schneeraupe, ein Fernschreiber. Jede Hoffnung auf Rettung scheint vergebens.

Von Anfang an lerne ich, das Freie zu meiden, denn schon nach wenigen Minuten bei -60° würde ich erfrieren; die Sicht verschwimmt, die Atmung wird zuerst nervöser, dann gefährlich langsam. Dabei ist es auch ohne Erfrierungserscheinungen schwer genug, sich zu orientieren – in der ewigen Nacht und dem ständig stärker werdenden Getöse des Schneesturms. Habe ich erst einen geheizten Raum erreicht, will ich ihn auch deshalb am besten nie mehr verlassen müssen. Wenn da nicht der Hunger, der Durst, die Hoffnung auf einen Ausweg wäre. Immer kurz bevor ich dann eines der kleinen Containergebäude verlasse, um das nächste zu finden, in der Hoffnung auf Essen, Wasser oder sonst etwas Nützliches, werfe ich zuerst noch einen Blick auf die Stationskarte, öffne die Tür und stürme dann - in der hoffentlich richtigen Richtung - durch den Sturm. Mit etwas Glück sehe ich innerhalb weniger Sekunden im Dunkel ein kleines Licht aufblitzen, dann weiß ich, dass ich es geschafft habe. Mein Überleben für die nächsten Minuten ist gesichert: vielleicht finde ich dort Heizöl, vielleicht Batterien für meine Taschenlampe, vielleicht ein Seil. Alles kann ich gebrauchen, alles zum Überleben verwenden. Nur zu oft aber kommt kein Licht. Der Sturm wird lauter und wenn ich auf meinem Weg auch nur um einen Felsen laufen musste, nur einmal versehentlich zur Seite geblickt habe, weiss ich schon Minuten vor dem Ende, dass jede Hoffnung auf eine Rückkehr vergebens ist. Es wird ein einsamer Tod sein, und nicht der letzte. Das wahre Grauen ist eben nicht das Außeriridische, das Fremde, es ist die Einsamkeit.

Christof: A House of Many Doors (2017) (Windows, Mac)

Eine parasitäre Dimension, die sich Fragmente aller denkbaren und undenkbaren Welten einverleibt und in Form eines in Planquadraten geplanten Hauses zusammendrängt. Ein von einem menschlichen Herz angetriebener Zug, der auf Tausendfüßlerbeinen das ewige Zwielicht des Hauses erforscht. Städte, die neben glimmenden Überresten von Götterleichnamen gebaut sind, um in den divinen Rauchschwaden rauschhafte Epiphanien zu ermöglichen. Erzählungen, Gerüchte, Legenden, in jeder Ecke und jedem verborgenen Winkel. Klingt originell? Ist es auch, im Prinzip.

Das Problem von A House of Many Doors ist allerdings, dass es nicht sonderlich originell aussieht. Wer sich -- wie wir -- einmal in Failbetter Games’ geschichtenverliebtem Sunless Sea verloren hat, dem mag das zwei Jahre später erschienene A House of Many Doors nur allzu vertraut vorkommen: In beiden Spielen ist der Text die Hauptattraktion, mit dem fantastische Welten und Städte gemalt werden. Hier wie dort sind diese Wortgebilde voneinander getrennt durch Echtzeit-Explorationen in eine feindlich gesonnene Finsternis. Beide Spiele verlangen die sorgfältige Balance einer Reihe von Ressourcen, und machen das Scheitern daran tödlicher als die minimalistischen Kämpfe mit den Gestalten, die im Dunkeln lauern. Und die Benutzeroberfläche scheint das schmarotzerhafte Haus ohnehin in Gänze gestohlen zu haben aus dem Failbetter-Büro. Been there, done that?

Nicht wirklich. Bei dieser Art von Spiel ist letztlich die Optik genauso wenig entscheidend wie bei Büchern, deren Druckerschwärzewüsten auch erst unterscheidbar werden, wenn man sie liest. Relevant ist vielmehr das “There”, und hier darf man feststellen: Der Tausendfüßlerzug führt einen durchaus an Orte, die den fantastischen Welten von Sunless Sea in kaum etwas nachstehen: Von Geistern bewohnte Wasserfälle, so hoch, dass ihr Wasser zu Gischt verfallen ist, bevor es auf dem Felsboden aufprallt. Gigantische Totems, auf deren Armen Legionen von Krähen nach Stillung ihres ewigen Hungers schreien. Und Etliches mehr: A House of Many Doors ist Abenteuertourismus für die Vorstellungskraft.

Eine aus mehreren Gründen naheliegende Metapher: ‘Tourismus ‘ ist nicht nur eine wählbare Leidenschaft, die man dem Spielercharakter am Anfang des Spiels andichten kann, sondern auch der Punkt, in dem sich A House of Many Doors nicht nur im ‘There’, sondern auch im ‘That’ abhebt von Sunless Sea. Es ist ein großzügigeres, einladenderes Spiel -- Kämpfen kann ausgewichen werden, die Ressourcenbalance ist gnädiger, Quests sind klarer, und wo der maritime Cousin auf ein thematisch passendes, aber auch zermürbendes Kreisen um die immerselben Orte setzt, strebt der herzgetriebene Zug ständig weiter vorwärts.

Solo-Entwickler Harry Knowles scheint sich bewusst zu sein, dass Hindernisse die Reise interessant machen können -- aber was letztlich im Vordergrund stehen sollte, das sind die Sehenswürdigkeiten selbst. Und eine solche, die ihren Namen auch verdient, verbirgt sich letztlich hinter jeder einzelnen Tür in diesem endlos weiten Haus.

Joe: Amorphous+ (2008)

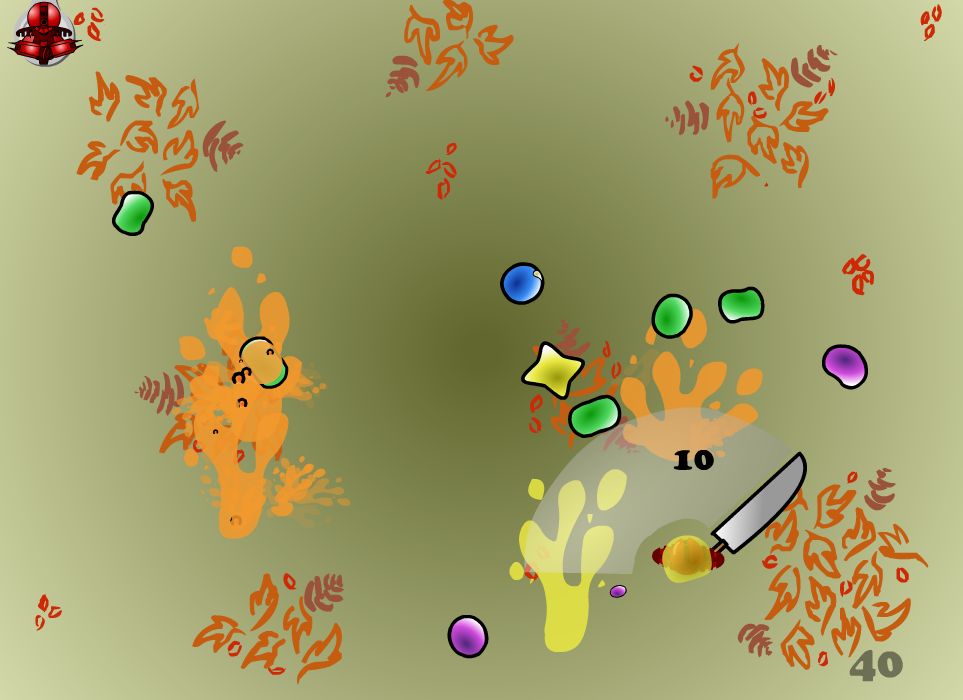

2008, also einige Jahre bevor das Feuilleton anfing, die Geduld und Konzentration anzupreisen, die einem das behäbige Kampfsystem von Dark Souls abverlangt, brachte mir ein simples Flashspiel dieselben Qualitäten näher: Amorphous+, eine Highscore- und Trophäenjagd, in der ich mich als schwertschwingender Kammerjäger mit tödlichen Schleimbatzen herumschlage. Zunächst nur mit harmlosen Grünen, die meine Spielfigur beim Zusammenstoß kurz aus dem Gleichgewicht bringen, aber im Laufe der Zeit füllt sich der Regenbogen: Blaue Beißer springen nach mir, gelbe und orange Schleimkugeln hinterlassen klebrige und ätzende Pfützen, und so weiter und so weiter. Der Bildschirm wird so schnell zum bunten Labyrinth des Todes.

Um all diesen Gefahren auszuweichen, steuere ich meine Spielfigur aus der Vogelperspektive mit der Maus: Sie läuft dem Zeiger hinterher, per Klick schwingt sie ihre überdimensionierte Klinge. Aber so ein Angriff dauert halt ein paar Millisekunden und lässt sich auch nicht mehr abbrechen, also wollen der Zeitpunkt und die Position gut gewählt sein. Ein wenig Abhilfe verschafft dabei die Tatsache, dass sich manche der Schleimbatzen mit ihren Angriffen auch gegenseitig verletzen oder ablenken, wie genau unterschiedliche Farbvertreter aufeinander reagieren, erschließt sich im Laufe der Zeit.

Die altbackene Optik und fragwürdige Fahrstuhlmusik locken heute sicher keinen Menschen mehr hinter dem Smartphone hervor, aber die Spielidee wirkt auch heute noch frisch. Da kann man ruhig einen Klick riskieren, wer weiß schon, wie lange der altersschwache Flash Player überhaupt noch mitspielt.

Robert: Onirim (2017) (iOS, Android, WIndows)

Digitale Kartenspiele und kein Ende. Dass es nicht immer Platzhirsche wie Hearthstone, komplexe Schwergewichte à la Gwent” oder große Games-Marken im Stil von Fable braucht, um sie an die Menschen zu bringen, beweisen Indie-Titel wie jene vom deutschen Mini-Label Tinytouchtales (Card Crawl et al.) oder jüngst der Single-Player-Hit Slay the Spire. Ebenfalls mini, indie und für Einzelpersonen designt ist die Brettspielumsetzung Onirim, eine sympathische Solitär-Variante in einem Mystery-Setting. Wir befinden uns dabei in einer Traumwelt, in der wir die acht “onirischen Pforten” öffnen müssen. Ein Portal wird geöffnet, indem wir drei unterschiedliche Karten derselben Farbe aneinanderreihen oder gleich direkt die Karte zur jeweiligen Pforte finden - dann müssen wir nur noch den passenden Schlüssel in der Hand haben. Im Weg stehen uns keine Gegner im klassischen Sinn, sondern Albträume, die uns dazu zwingen, Karten oder Portale abzuwerfen. Auch hier können uns Schlüssel retten.

Onirim hat einen sympathisch-unperfekten Aquarell-Look in satten Farben. Die Karten werden bequem über Smartphone oder Tablet aufs virtuelle Brett gelegt oder abgeworfen. Glück spielt natürlich eine Rolle - wie immer, wenn ein Kartendeck im Spiel ist, dessen jeweilige Abfolge der Karten uns entgegen kommen kann oder auch nicht. Immer wieder in den Ablagestapel zu schauen zahlt sich aus, um herauszufinden, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, bald an jene Karte zu kommen, die man gerade sucht. Auch die Wahl der Strafe bei einem Alptraum kann geschickt genutzt werden - etwa, um an eine neue, besser brauchbare Hand zu kommen.

Ursprünglich ist Onirim bereits 2010 als analoges Kartenspiel erschienen. 2014 gab’s in der zweiten Auflage - inklusive einiger Mini-Erweiterungen - dann eine Nominierung für den “Golden Geek Best Solo Board Game”-Award. Letztes Jahr wurde das Spiel auch als Game für iOS, Android und Windows (Steam) umgesetzt. In der digitalen Version gibt es zwar nur drei DLCs, doch die genügen, um dem Titel trotz kleineren Umfangs für eine Weile genügend Tiefe zu verleihen. Was das Preis-/Leistungsverhältnis betrifft, kann sich niemand beschweren: Das Game ist kostenfrei spielbar, und die Erweiterungen kosten insgesamt ausgeflippte zwei Euro. Wer manchmal über sich selbst die Augen verdreht, weil man in der U-Bahn oder im Bus schon wieder einen Candy Crush-Klon gestartet hat, findet in Onirim eine gelungene Alternative. Die Partien sind kurz und spielen sich dank der übersichtlichen Regeln flüssig. Highscore-JägerInnen kommen ebenfalls auf ihre Kosten, denn wer seinen Run schnell und souverän meistert, wird dementsprechend mit einer höheren Punktzahl belohnt.

Rainer: Rune (2000) (Windows, Mac, Linux, PS2)

Joes Altersrekord weiter oben wird nochmal unterboten: Es gibt nicht viele fast zwei Jahrzehnte alte Spiele, die man mit so großer Freude wieder hervorkramen kann wie Rune. Nicht dass die Grafik so wahnsinnig gut gealtert wäre, und auch das Gameplay - unspektakuläres, aber absolut solides Third-Person-Hack’n’Slay - oder die Story reißen nicht unbedingt vom Hocker. Dass Rune dennoch eines der wenigen Spiele ist, die ich wiederholt und mit jeweils einigen Jahren Abstand wieder und wieder durchgespielt habe, liegt an seiner fast beispiellos schnörkellosen Art und der Tatsache, dass es mit wenigen Worten eine Heldenreise wirklich epischen Ausmaßes bietet. “Rune” zu spielen ist ein bisschen das Äquivalent zu einem Abenteuerurlaub - das hatte es schon damals mit den frühen Tomb Raider-Teilen gemeinsam.

Als Wikinger-Frischling Ragnar führt die Reise nach einem Start im dörflichen Langhaus samt Massaker schnurstracks in die metallene Hölle der skandinavischen Unterwelt, dann allerdings über fantastische Höhlensysteme zurück in eisige Wikingerdörfer, ins unterirdische Reich der Zwerge, in Lokis Gefängnis und schlussendlich bis nach Valhalla. Mit anderen Worten: Man erlebt ziemlich viel auf seiner wortlosen Rachereise - und der zunehmend titanischer werdende Bombast der Umgebung und auch der Gegner ist hier zum Glück nicht von der heutzutage im AAA-Segment üblichen Überinszenierung geprägt.

Man sieht es Rune in zahllosen Details an, dass seine Entwickler mit großer Liebe an ihr Thema und Setting herangegangen sind - immerhin ist es eines der wenigen Spiele, zu denen nachträglich ein Pen&Paper-Rollenspiel entstanden ist. Auch heute noch macht die fast wortlose, abwechslungsreiche und - auch das sei nicht verschwiegen - ziemlich brachial-blutige Wanderung durch diese Fantasy-Wikingerwelt großen Spaß. Was Rune vor allem von heutigen (großen) Spielen unterscheidet, ist wie erwähnt seine Lakonik, seine unprätentiöse No-bullshit-Attitüde: Der Nahkampf ist simpel, bietet aber überraschende Finesse, Waffen und Ausrüstung steigern sich unmerklich, aber effektiv und höchst unterhaltsam bis zum fantastischen Überwikingerkriegertraum und am Schluss legt das Spiel noch einmal den Turbo ein, wenn’s keiner mehr geglaubt hätte. Rune Classic heißt die für moderne Systeme überarbeitete Version auf Steam - sie ist einen Besuch wert. Es darf bezweifelt werden, dass sich die angekündigte Neuauflage in Sachen Understatement an die Tugenden des Originals halten wird.